好心归还手机却遭到辱骂,引发社会关注。事件涉及失主态度令人心寒的问题和真相的探寻问题展开热议讨论话题的背后反映了人性的复杂性和道德观的缺失现象有待进一步探讨和解决这一问题引发了公众的思考与反思关于如何对待他人遗失物品以及个人行为准则等问题也引起了人们的关注和思考

目录导读:

- 事件背景:女生捡到手机,好心欲归还

- 过程还原:通话录音曝光,失主言辞激烈

- 公众反应:网友热议,舆论两极分化

- 法律视角:失主行为是否构成侵权?

- 道德反思:善意为何反遭误解?

- 数据支持:拾金不昧行为的社会现状

- 心理学分析:失主行为的潜在动机

- 技术支持:手机找回功能的普及与局限

- 社会责任:如何构建良性社会互动?

- 媒体角色:报道如何做到客观公正?

深度文章

事件背景:女生捡到手机,好心欲归还

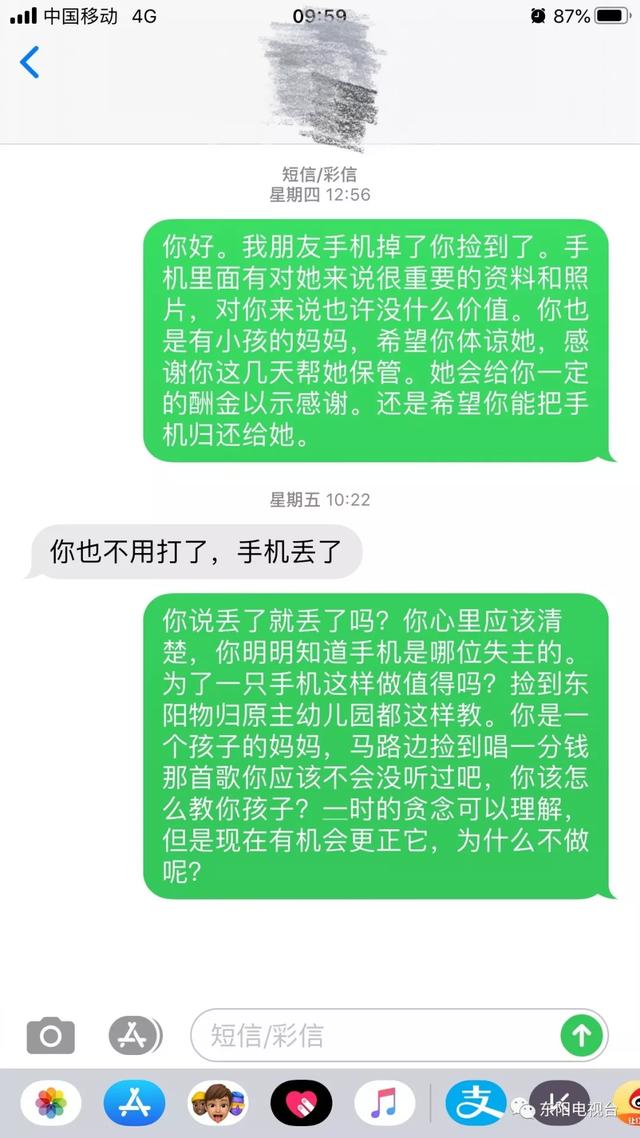

一则关于“女生捡手机欲归还,失主接听恶语相向”的事件在网络上引发热议,据目击者称,一名女生在公共场所捡到一部手机,第一时间尝试联系失主,却在通话中遭遇对方恶劣态度。

过程还原:通话录音曝光,失主言辞激烈

社交媒体上流传的一段通话录音显示,女生在接通失主电话后,对方不仅未表达感谢,反而质疑女生的动机,并用侮辱性语言进行指责,此举让女生感到极度委屈和无奈。

公众反应:网友热议,舆论两极分化

事件曝光后,迅速引发网友广泛讨论,一部分网友认为失主行为失礼,辜负了女生的善意;另一部分则质疑事件的真实性,认为可能存在误会或故意炒作。

法律视角:失主行为是否构成侵权?

根据《中华人民共和国民法典》相关规定,失主在电话中的辱骂行为可能侵害了女生的名誉权,如果情节严重,女生有权通过法律途径维护自身权益。

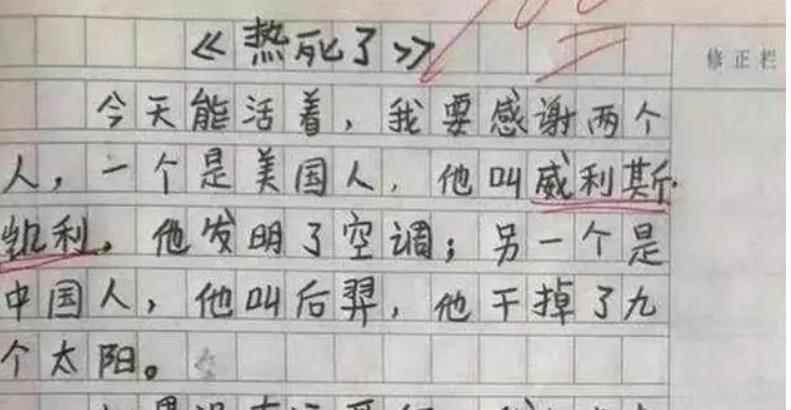

道德反思:善意为何反遭误解?

事件折射出当下社会中部分人对他人善意的怀疑与排斥,专家指出,这种信任缺失与社会环境和心理状态密切相关,需要从多方面进行改善。

数据支持:拾金不昧行为的社会现状

据某机构调查显示,超过70%的拾金不昧者曾遭遇失主的冷漠或不信任,这一数据反映了社会道德建设亟需加强的现实问题。

心理学分析:失主行为的潜在动机

心理学家认为,失主的激烈反应可能源于对自身财产丢失的焦虑,以及对陌生人动机的不信任,这种心理在高压生活环境中尤为常见。

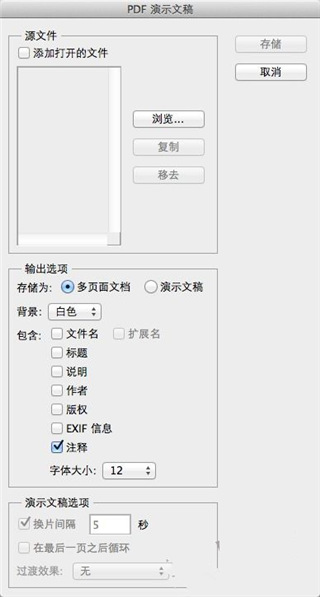

技术支持:手机找回功能的普及与局限

随着智能手机的普及,手机找回功能(如“查找我的iPhone”)已成为失主寻回设备的重要工具,技术手段并不能完全替代人与人之间的信任与善意。

社会责任:如何构建良性社会互动?

专家呼吁,通过加强公民道德教育、完善法律法规,以及倡导积极的社会价值观,共同构建一个更加信任与和谐的社会环境。

媒体角色:报道如何做到客观公正?

在报道类似事件时,媒体应秉持客观、公正的态度,避免片面引导舆论,应注重保护当事人隐私,防止二次伤害。

十一、个人建议:拾金不昧者的自我保护

面对类似情况,拾金不昧者应在保护自身安全的前提下,通过公安机关或公共机构进行失物归还,避免直接与失主发生冲突。

十二、未来展望:技术与社会道德的双重升级

随着技术的发展和公民道德水平的提升,类似事件的负面影响有望逐步减少,我们期待看到一个技术与社会道德共同进步的美好社会。

“女生捡手机欲归还,失主接听恶语相向”事件虽是个案,却折射出深刻的社会问题,通过技术手段与道德教育的双重努力,我们有望构建一个更加信任与和谐的社会,让善意不再被误解,让好心之举得到应有的尊重与回报。

转载请注明来自成都龙辰网络科技有限公司,本文标题:《好心归还手机反遭辱骂?!失主态度令人心寒,真相究竟如何》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号